VOL.27 私たちが物語を手放せない理由-「物語要素辞典」

これまでの人生で、何かを「分解」したいと思ったことありませんか? ないですか。 いや、あると思うんです。あれです、エジソンみたいに電化製品を分解して何かを再発明したとか、そういうことじゃなくてもっと暮らしに身近なところで。

文:島崎昭光

たとえば料理。おいしい! で終わる人もいれば、「これはバター?ワイン?隠し味は?」と探る人もいます。これも立派な分解衝動。やがて、調味料毎の調理パターンに「分類」したり、食材同士の組み合わせを「編集」したりして、マイ・レシピを考案するとか。あるいは、カフェ好きが高じて、豆の産地や焙煎にこだわったり、居心地のよい空間の共通点を探ったりといったこともそう。性別問わず、心惹かれたものの“中身”を知りたくなる欲求は誰しも持っているんじゃないでしょうか。

では、「物語」はどうですか? みんな大好き、映画やドラマ、マンガに演劇……。感動作品に出会ったとき、「なんでこんなに泣けたんだろう?」「このキャラ、なんでこんなに惹かれるの?」って考えたくなりませんか? それ、まさに物語への分解衝動です。物語のセリフ、構成、伏線、感情の流れ——それをバラして、「どこが効いているのか」を探る。いわゆる“考察”って呼ばれる行為も、ぜんぶこの延長線上にあると思うんです。

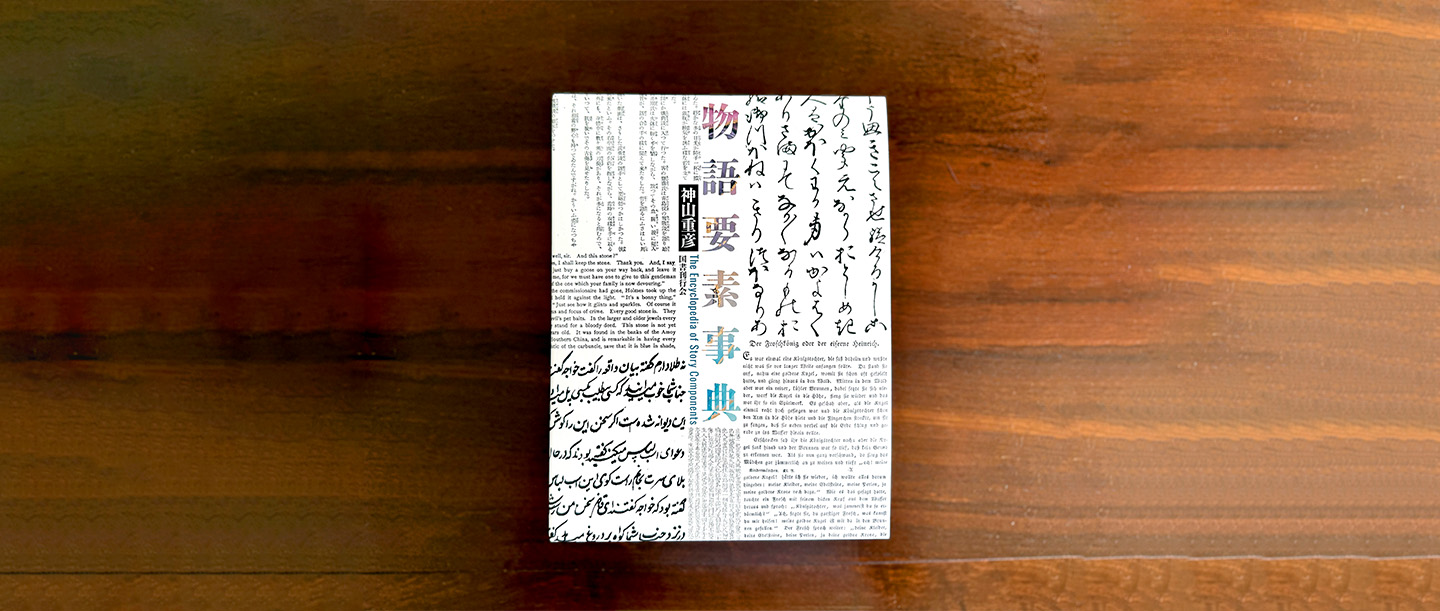

で、そんな分解衝動を極限まで突き詰めた一冊が、『物語要素辞典』。途方もない数の古今東西の物語を要素に分解して辞典にしてしまったという狂気の一冊!

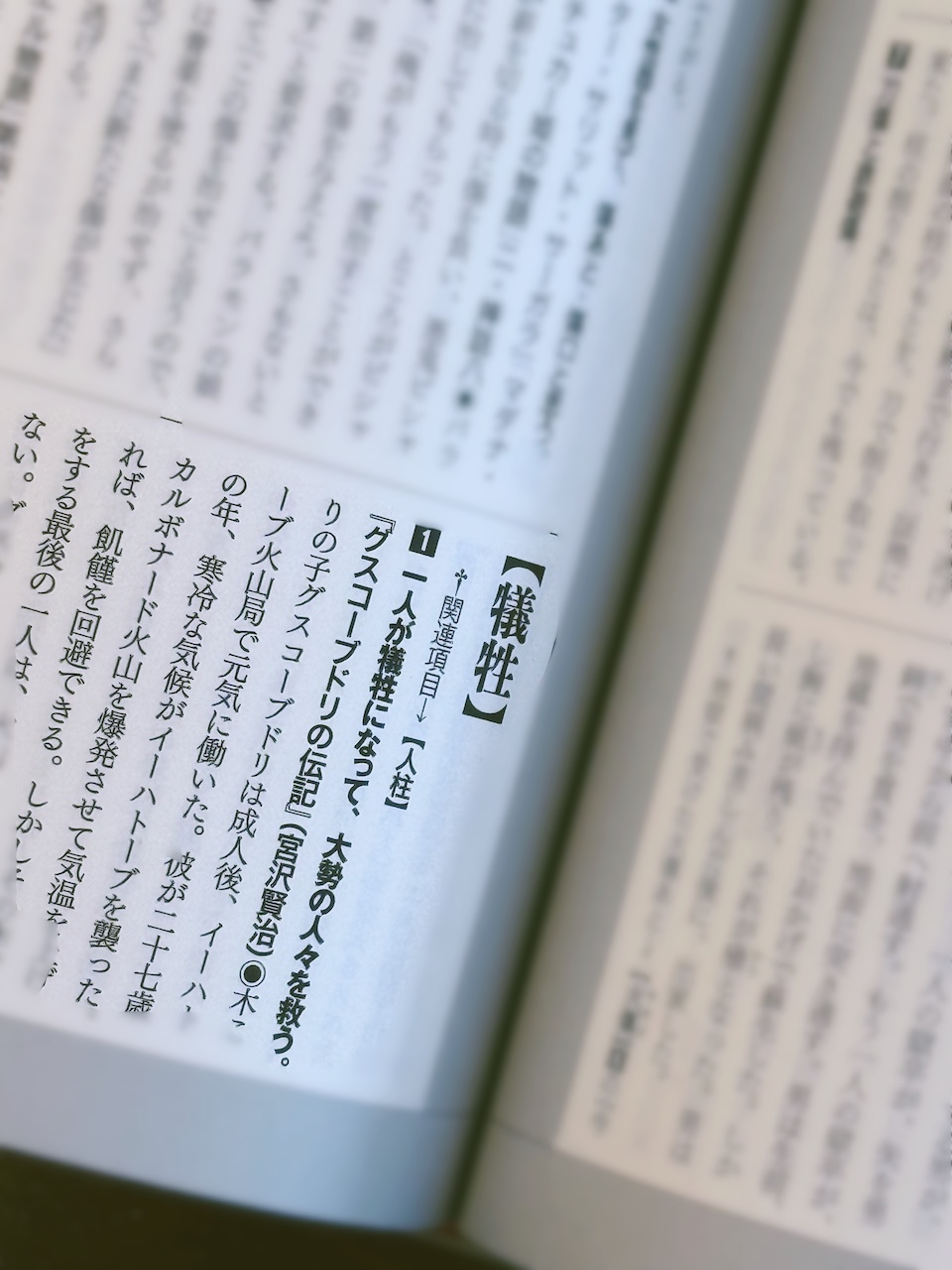

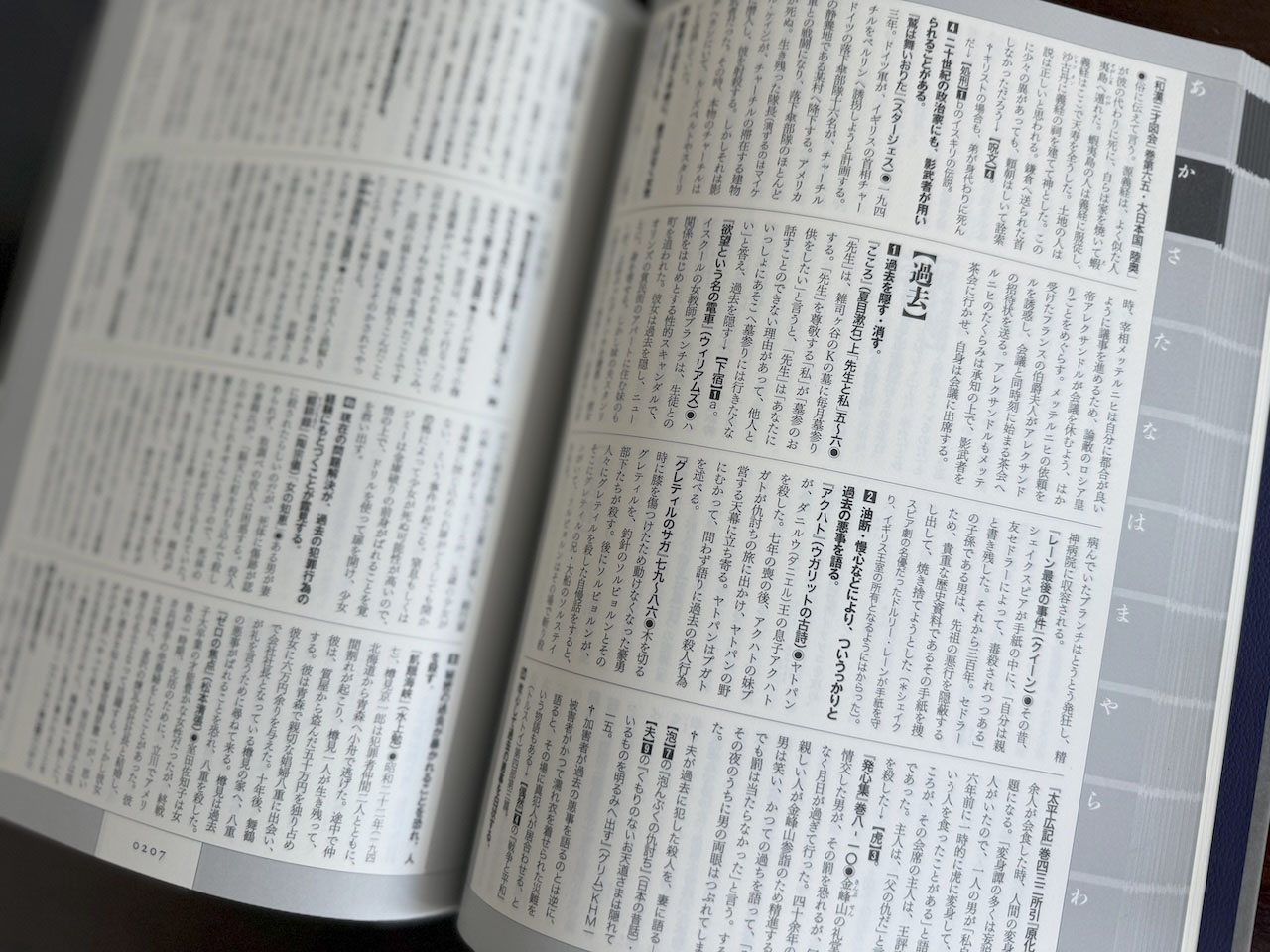

この『物語要素辞典』では、物語を構成するさまざまな「題材」「展開」「キャラクター(枷)」などを均一な「要素」という概念でとらえて分類しています。たとえば、「海」とか「エレベーター」といった物語が起きる環境や、「裏切り」「誘惑」といった情動など、さまざまな要素毎に、代表的な古典と作者の名前が紹介され、その要素がどのように使われているかが200字程度で解説されています。

たとえば「犠牲」という要素に登場するのは、宮沢賢治の短編の一説から『ゴジラ』や『アルマゲドン』といったエンタメ作品、さらに『今昔物語集』のような歴史的古典や『失楽園』(ミルトン)といった海外の小説などなど、多彩な作品が紹介されています。

逆に『リア王』(シェイクスピア)で索引すると「親捨て」「投身自殺」「追放」「にせ狂人」「盲目になる」「三人姉妹」という要素に分解されて、索引できるようになっています。

ただし、ひとつ補足しておきたいのは、『物語要素辞典』の出典について。これ、古今東西とは言いつつも、おそらく神話の時代から2000年代くらいまでの国内外の名作を中心にしているんですね。つまり、最近のNetflixドラマとか、話題の深夜アニメとか、そういった現代的な作品はさすがに網羅されていません。いや、網羅されていないというより網羅していないのかもしれないことが読んでいてわかってきます。

さまざまな要素や出典を読み進めると「あれ、これ今流行ってる○○と似てない?」っていう発見があるんです。過去が現在とリンクする瞬間です。よく「シェイクスピアが物語パターンをすべて出尽くした」なんて言われたりしますが、それもあながち誇張じゃないんだなと納得します。

要するに、物語において構成要素は昔からあまり変わっていないってことなんですよね。だからこそ、現代で人気の作品もどこかで古典の要素を引き継いでいるし、それが人の心を打つってことは、やっぱり物語の核心って普遍的なんだなあと、妙な安心感すら湧いてきます。

で、面白いのはそこからなんですよ。この本、読み物としても優秀なんですけど、読み進めていくと「ん? これ、自分の人生にも似たような要素あるな……?」と気づき始めるんです。「橋の上で大切な人とすれ違うけど気づかない」とか「一度目はうまくいくけど、二度目は失敗する」とか、なんか自分の過去に思い当たる節が多すぎて、ちょっと笑えてきます。

つまり何が言いたいかというと、私たちは物語を読むことで、自分自身の“意味づけ”をしている部分ってあるじゃないですか。現実って、基本的に説明がつかないことばかりだけれども、物語の中では、すべてに理由がある。出会いも別れも、突然の怒りも、報われない恋も。きちんと「構成されている」んです。それがどれだけ安心感を与えるか、だからこそ人は物語を求めているという話です。

この『物語要素辞典』は、物語を感情で読むんじゃなく構造で読むことで、その面白さと有用性を伝えてくれます。その視点の切り替えがあると、「この展開、なぜこんなにワクワクするのか」は、「なんで私は同じような失敗を繰り返すのか」みたいな人生の問いに、ちょっとだけヒントが見えてくるかもしれません。

あるいは、いまの時代、SNSを開けば“個人の物語”が無数に流れてきますよね。仕事や病気や恋愛や育児のこと、みんな自分の物語を持っている。そして他人の物語に共感しながら、「あ、自分ってこういうタイプの主人公だったのかも、いや真逆かも」なんて思ったりするわけで。つまりは、私たちの日常は、物語に溢れていると。

かつて、雑務に追われて机に突っ伏していた私も、今では編集者として「物語」を届ける側になっている。その過程も、きっとひとつのプロットとして誰かの参考になるかもしれない。そんなふうに、自分の人生を編み直していく作業を、私たちは無意識のうちにずっと続けているんだと思います。結局、物語は、読むものでも、書くものでもなく、「生きるための道具」なんじゃないですかね。

そんなあなたに是非『物語要素辞典』を! と言いたいところですが、定価は28,600円(税込)!! ぐっ、、それなりの覚悟が必要です。ただ、あなたが、自分の人生が着々とひとつの物語を紡いでいっているなと感じるとすれば、その後の物語の羅針盤として、この辞典をそばに置いておくのもよいものだと思いますよ。

物語要素辞典

著者:神山重彦

出版社:国書刊行会

価格:28,600円(税込)

https://amzn.asia/d/73NPaeT