初心者でもOK!映画のノリで落語をたのしむ「渋谷らくご」

落語を楽しむのは年配の方ばかり…というイメージは、もはや過去のものらしい。テレビや漫画の影響もあって、寄席に足を運ぶ若者が増えているようだ。

とは言え、「落語」は伝統芸能。「なんだか敷居が高い…」なんて感じる方も多いだろう。ちょっと行ってみようかな、と思い立ったとしても「予約はいる?」「途中から入っていいの?」「飲食はOK?」とわからないことだらけ。途中でくじけてしまいがちだ。

しかし、そんな不安を吹き飛ばす気軽な落語会が、なんと渋谷で開催されているという。

それが、渋谷らくご。通称「シブラク」である。

映画館?!いいえ、シブラクです

シブラクは、渋谷の映画館ユーロスペースの中にある劇場スペース「ユーロライブ」で、毎月第2金曜から5日間連続で開催されている。

落語会のスタイルは、次の通り6種類。

・3〜4人の落語家が30分語る「渋谷らくご」

・ひとりの落語家が50〜60分丸々語る「ひとりらくご」

・2人の落語家が30分ずつ語る「ふたりらくご」

・演者が創作した新作落語を語る「創作らくご」

・新しい噺(はなし)を初めて披露する「しゃべっちゃいなよ」

・4人の落語家が まくら(本題の前に披露する軽い小ばなし)を披露し最後に一席設ける「まくら王」

完全入れ替え制で、その会ごとにチケット料金を払う、映画と変わらないシステムだ。

私が初めて寄席へ行った時、入場料を「木戸銭」ということにビクッとした記憶があるだけに、この分かりやすい料金体系は、心強い。

中でも「ふたりらくご」「ひとりらくご」は、前売券1,000円、当日券1200円! 落語には興味はあるけど…わからなかったら嫌だし、なんて方でも飛び込みやすいだろう。

鑑賞マナーも、映画や舞台を見るのと同じで、「飲食は迷惑にならないように」、「携帯電話は電源を切る」だけ。もちろん笑うのは、「声を出して笑ってOK」だ。

初心者ウェルカム! 落語を聴きたい! その気持ちだけ持って来ればOKという、「シブラク」の懐の広さにホッとした。

渋谷らくごの秘密

何故、「シブラク」は、こんなに初心者に優しいのだろうか?

以前、私が勇気を振り絞って寄席に行った時よりずっと、「落語」側が私に歩み寄ってくれているように感じる。

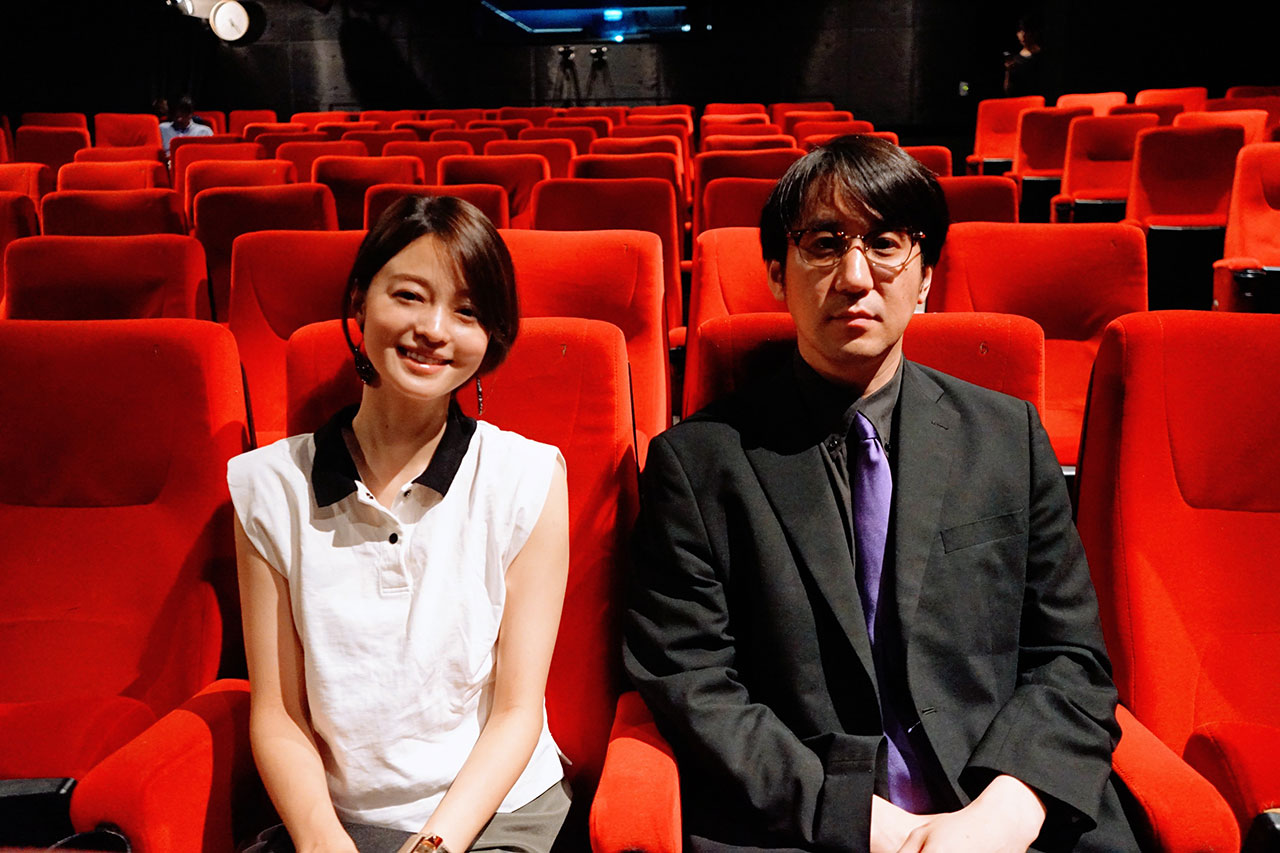

そこで、「シブラク」キュレーターである、漫才コンビ米粒写経のサンキュータツオさんにお話を伺った。

「細かい事、専門的な事を知らなくても、落語を知って、楽しんでもらいたい。若い人にも、お笑いの先にある、少し噛み応えのあるモノが”落語”くらいの感じで、気楽に見てもらいたい。その為にも、開演時間や場所も現代の生活に合わせて工夫し、”18歳の頃の自分に見せてあげる”ような気持ちで開催している。」とのこと。

それを聞いて、尊敬できる先生に出会えたような、心強い気持ちになった。この先生がいるから、学校のクラスのような一体感のある客席で、アウェー感もなく、存分に楽しめるのだ。

お話を聞いてすっかり安心しきったところで、鑑賞スタート。

いざ、笑いの世界へ

私の見に行った回は、古今亭志ん八さん、隅田川馬石さんの「ふたりらくご」。

古今亭志ん八さんとお師匠さんのユニークなエピソードから「まくら」がはじまり、ひと笑いしたところで、本題の「粗忽の釘(そこつのくぎ)」が始まった。志んハさん演じる主人公の、威勢のいい慌てん坊の亭主のキャラクターが、素直でチャーミングで憎めない。

スッと心に入ってきて、ケラケラと笑わされてしまった。

続いて隅田川馬石さんの「初めて子どもだけでパフェを食べにいった、懐かしくてソワソワするあの頃」のお話で「まくら」がはじまり、そこから「厩火事(うまやかじ)」。馬石さんは、もちろん男性なのだが…ぐうたら亭主に愛想を尽かした!と言いながらも彼を憎みきれない女房の姿に見えてしまう。

人間の心理描写が凄く魅力的で、クスクスと笑いがこみ上げた。

お話の内容はもちろん抜群に面白いが、見所は、やはり落語家さんの熱量!

衣装にも道具にも頼らず、体と声だけで、何人もの登場人物を演じ分けるその姿は、迫力があり、それだけで生で見る価値がある。落語家さんの熱と笑いに引き込まれていく客席のグルーヴ感は、なんとも言えない気持ち良さがあり、単に面白いの一言では語りきれない程だ。これは、実際に空気を感じてもらいたい…そう思わずにはいられなかった。

「渋谷らくご」は、友達、恋人と気軽に楽しめること間違いなし。

準備もいらないので、ちょっと疲れた日の仕事帰りにでもふらりと寄れば、心を少し軽くしてくれるだろう。

取材・文:小林涼子

※TOKYO DAY OUT より再掲載

渋谷らくご

| エリア: | 東京 / 渋谷 |

|---|---|

| 住所: | 〒150-0044 東京都渋谷区円山町1−5 |

| 電話番号: | 03-6675-5681 |

| 電話番号: | 0120-240-540 |

| 公式WEB: | http://eurolive.jp/shibuya-rakugo/ |

SHARE: